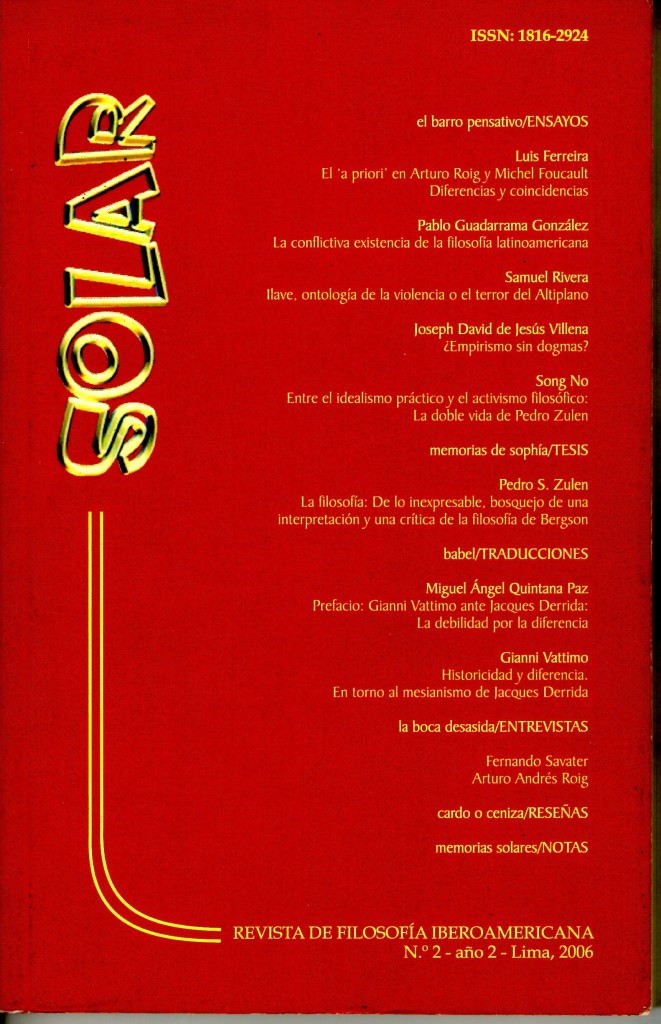

Vol. 2 Núm. 2 (2): Revista de Filosofía Iberoamericana

El proyecto SOLAR, ahora toma mejores ímpetus. Nuestra revista continúa a pesar de los embates típicos de una sociedad hondamente desmoralizada, malamente acostumbrada a la felonía y la pobreza moral en ciertos estamentos sociales. Pero ello es uno de los frentes donde el pensamiento tiene que

pretender reivindicar. La pobreza económica de nuestro país no será jamás un pretexto para detenernos en el ejercicio de la reflexión continua. Todo proyecto que se asuma como tal, parte siempre de premisas éticas y nosotros no somos la excepción.

Se filosofa desde y para nuestra historia. Y ello implica no sólo la reflexión sobre el contexto histórico regional, sino un cambio radical en la percepción ontológica. Desde mi punto de vista, estamos asistiendo al epílogo, largo y agónico, de un proceso de civilización y civilizatorio que empezó en los albores renacentistas, tomó forma en la Ilustración europea y se desarrolló en los siglos siguientes con todas las variantes de la consolidación de su doble eje proyectado: el sapere aude y el atrévete a sentir.

Ya la mismísima manifestación nominal de SOLAR muestra y despliega métodos hermenéuticos y analíticos que se desenrollan según la necesidad. Una historiografía filosófica no convencional, no autoritaria y que revele otras maneras de la sensibilidad tiene que prescindir y abominar explicaciones jerárquicas, excluyentes, cerradas y no dialógicas.

Latinoamérica no sólo es un lugar contradictorio, multicultural, atravesado por profundos mestizajes, de permanentes y ásperas formas de convivencia, y muchas veces motivo de temáticas relacionadas con el realismo mágico, sino también de profundos y continuos abismos sociales. Desde su conquista europea ha padecido una sistemática maquinaria de exclusión social. El Perú es la confirmación de ello.

La filosofía en el Perú está en construcción. Incluso, desde las celebradas disputas, nunca resueltas convincentemente, respecto de la existencia de una filosofía latinoamericana (por extensión, la peruana o iberoamericana), a la pertinencia de la pregunta de su posibilidad y que, muchas veces, estaba relacionada fuertemente a discusiones políticas o envuelta en proyectos de poder. Hasta el desastre sociopolítico ocurrido en los años 80, que no sólo ahuyentó la vida, llenó de ideologías de muerte y condujo a mis compatriotas a una sumaria violencia sino que agudizó las inequidades sociales.

Los comienzos del siglo XXI, el desorden, la entropía social, el caos mental, la anatopía que bien definiera Víctor Andrés Belaúnde, son signos de nuestro subdesarrollo. Seguimos entrampados en nuestros vicios colectivos, soportando clases políticas arcaicas, como si una maldición histórica (en el gozo del catastrofismo) se ensañara con nosotros. Obviamente, esa explicación supersticiosa tiene asidero epistémico. Es decir, hay una responsabilidad de la inteligencia, para evitar moralinas dramáticas. La tradición del pensamiento exige un comportamiento a la altura de las circunstancias: lúcido, cuestionador, atento.

Generalmente, en nuestros países, el horizonte del imaginario ideológico es previsto y diseñado por las culturas hegemónicas. Desde la Conquista y los debates Sepúlveda-Las Casas hasta la actualidad. Pero en el interín cronológico han existido algunas excepciones. Es posible que con el Modernismo, Latinoamérica plasme cierta independencia respecto de sus referencias europeas. Es acaso el primer movimiento artístico que no sólo es originario de las regiones latinoamericanas sino que marca el ritmo y descentra la

discusión sobre la naturaleza del arte para desplazar los ejes epistemológicos a otras culturas.

Así, la historicidad latinoamericana se bambolea entre la aspiración constante y legítima de la mejoría social y el absurdo de sus acciones políticas implantadas. Y la gran mayoría de acciones de ese tipo han sido prefiguradas por despliegues epistémicos de origen europeo. Desde la implantación

de la cultura occidental ha sido un lugar propicio para ser un cementerio de utopías. Y no sólo desde el optimismo exagerado e irreal señalado por el libro génesis Utopía de Tomas Moro, publicado en 1516, es decir, años después de la conquista de América, sino que de una etapa inicial plagada de ingenuas visiones edénicas pasa a convertirse en el espacio político que suponía la realización de una sociedad mejor. La fascinación de los ilustrados por el Nuevo Mundo, al comienzo risueñamente literario y que colmaba los deseos más sublimes de la perfección de la convivencia humana, tenía que atravesar una obvia exigencia teórica: la plasmación de una utopía social.

Así, fue elevada como referente adánico y convertida muchas veces en paraísos perdidos de pronto hallados. Espacio vital y mental por excelencia para las aspiraciones de experimentación social. Por ello durante siglos, oleadas de visiones, delirios, alucinaciones europeas sobre su viabilidad

social, han sido constantes. Estas olas utópicas resultarían sendos fracasos de occidentalización o civilización al modo europeo. No sólo mostraron la no pertinencia de la implantación de modelos sociales sino que agudizaron su complejidad.

Por ello, este proyecto SOLAR, como espacio de investigación filosófica, como un ejercicio de lucidez, como un testamento gozoso y vitalista, como una vigilia sin conmiseración contra la mediocridad y la corrupción (desde lo moral hasta lo epistémico), como una atrevida incisión en la memoria.

Finalmente, no quiero dejar de agradecer la cordial confianza depositada en este filosofar desde nuestra historia y en español: a Ricardo Ramón y Luis Posada del Centro Cultural de España en Lima, que ennoblecen la gestión cultural con profesionalismo y acierto; a Pepe Dextre de la Universidad Científica del Sur, que sin dudarlo confirmó su cariño hacia proyectos humanistas y permite repensar con optimismo nuestro país; y a Fito Luján y Percy Encinas, entrañables cómplices de utopías y de quehaceres dialógicos. Y mi mayor agradecimiento a la Fundación Ford, bajo cuyo apoyo sostengo mis actuales preocupaciones académicas.

Rubén Quiroz Ávila

Madrid, primavera, 2006