Archivos

-

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 12 Núm. 1 (12)Una de las maneras más eficaces de la exclusión del pensamiento

ha sido en no reconocer a sujetos emisores de discursos. En esa zona

de olvido premeditado desde la omnisciente y privilegiada posición del

varón, estaban las mujeres. Ellas eran vistas como simples ornamentos y

parte de la escenografía que, además, había que cosificar. Esta estrategia

de control y dominio ha durado siglos. Sin embargo, las permanentes

luchas por la igualdad y por un nuevo orden de convivencia han logrado

modificar las fichas societales. Tal revolución es inevitable y da excelen

tes horizontes equitativos y cuyo potencial para la humanidad como tal

adquiere magníficas oportunidades. En ese sentido, es necesario alcanzar

un nivel donde las diferencias de género queden abolidas. Es imprescin

dible concebir a la humanidad como un todo absolutamente igual y con

las mismas oportunidades. Pero, sabemos, más allá del buen deseo y la

agenda política correcta, que el camino apenas se ha iniciado. Hay que

tener muy en claro que nos queda un complicado y largo periplo por

lograr convertir el sueño en materialidad y, por supuesto, en consolidar

procesos respetuosos.

Es sobre ese abanico de reflexiones que el presente dossier se apro

xima. Un conjunto de diversas pensadoras que elaboran críticas a mode

los imperantes, así como sugieren rutas de trabajo para la comunidad. El

buen trabajo de la colega Mariana Alvarado para recopilar y juntar este

poderoso manifiesto colectivo marca en la historia de nuestra revista un

cálido y vigoroso hito de trabajo. Una historia de la filosofía hecha por

mujeres. Una tremenda oportunidad para todos por pensar conjunta

mente.

Rubén Quiroz Avila

Director -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 1 Núm. 1 (1) -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 2 Núm. 2 (2)El proyecto SOLAR, ahora toma mejores ímpetus. Nuestra revista continúa a pesar de los embates típicos de una sociedad hondamente desmoralizada, malamente acostumbrada a la felonía y la pobreza moral en ciertos estamentos sociales. Pero ello es uno de los frentes donde el pensamiento tiene que

pretender reivindicar. La pobreza económica de nuestro país no será jamás un pretexto para detenernos en el ejercicio de la reflexión continua. Todo proyecto que se asuma como tal, parte siempre de premisas éticas y nosotros no somos la excepción.

Se filosofa desde y para nuestra historia. Y ello implica no sólo la reflexión sobre el contexto histórico regional, sino un cambio radical en la percepción ontológica. Desde mi punto de vista, estamos asistiendo al epílogo, largo y agónico, de un proceso de civilización y civilizatorio que empezó en los albores renacentistas, tomó forma en la Ilustración europea y se desarrolló en los siglos siguientes con todas las variantes de la consolidación de su doble eje proyectado: el sapere aude y el atrévete a sentir.

Ya la mismísima manifestación nominal de SOLAR muestra y despliega métodos hermenéuticos y analíticos que se desenrollan según la necesidad. Una historiografía filosófica no convencional, no autoritaria y que revele otras maneras de la sensibilidad tiene que prescindir y abominar explicaciones jerárquicas, excluyentes, cerradas y no dialógicas.Latinoamérica no sólo es un lugar contradictorio, multicultural, atravesado por profundos mestizajes, de permanentes y ásperas formas de convivencia, y muchas veces motivo de temáticas relacionadas con el realismo mágico, sino también de profundos y continuos abismos sociales. Desde su conquista europea ha padecido una sistemática maquinaria de exclusión social. El Perú es la confirmación de ello.

La filosofía en el Perú está en construcción. Incluso, desde las celebradas disputas, nunca resueltas convincentemente, respecto de la existencia de una filosofía latinoamericana (por extensión, la peruana o iberoamericana), a la pertinencia de la pregunta de su posibilidad y que, muchas veces, estaba relacionada fuertemente a discusiones políticas o envuelta en proyectos de poder. Hasta el desastre sociopolítico ocurrido en los años 80, que no sólo ahuyentó la vida, llenó de ideologías de muerte y condujo a mis compatriotas a una sumaria violencia sino que agudizó las inequidades sociales.

Los comienzos del siglo XXI, el desorden, la entropía social, el caos mental, la anatopía que bien definiera Víctor Andrés Belaúnde, son signos de nuestro subdesarrollo. Seguimos entrampados en nuestros vicios colectivos, soportando clases políticas arcaicas, como si una maldición histórica (en el gozo del catastrofismo) se ensañara con nosotros. Obviamente, esa explicación supersticiosa tiene asidero epistémico. Es decir, hay una responsabilidad de la inteligencia, para evitar moralinas dramáticas. La tradición del pensamiento exige un comportamiento a la altura de las circunstancias: lúcido, cuestionador, atento.

Generalmente, en nuestros países, el horizonte del imaginario ideológico es previsto y diseñado por las culturas hegemónicas. Desde la Conquista y los debates Sepúlveda-Las Casas hasta la actualidad. Pero en el interín cronológico han existido algunas excepciones. Es posible que con el Modernismo, Latinoamérica plasme cierta independencia respecto de sus referencias europeas. Es acaso el primer movimiento artístico que no sólo es originario de las regiones latinoamericanas sino que marca el ritmo y descentra la

discusión sobre la naturaleza del arte para desplazar los ejes epistemológicos a otras culturas.Así, la historicidad latinoamericana se bambolea entre la aspiración constante y legítima de la mejoría social y el absurdo de sus acciones políticas implantadas. Y la gran mayoría de acciones de ese tipo han sido prefiguradas por despliegues epistémicos de origen europeo. Desde la implantación

de la cultura occidental ha sido un lugar propicio para ser un cementerio de utopías. Y no sólo desde el optimismo exagerado e irreal señalado por el libro génesis Utopía de Tomas Moro, publicado en 1516, es decir, años después de la conquista de América, sino que de una etapa inicial plagada de ingenuas visiones edénicas pasa a convertirse en el espacio político que suponía la realización de una sociedad mejor. La fascinación de los ilustrados por el Nuevo Mundo, al comienzo risueñamente literario y que colmaba los deseos más sublimes de la perfección de la convivencia humana, tenía que atravesar una obvia exigencia teórica: la plasmación de una utopía social.Así, fue elevada como referente adánico y convertida muchas veces en paraísos perdidos de pronto hallados. Espacio vital y mental por excelencia para las aspiraciones de experimentación social. Por ello durante siglos, oleadas de visiones, delirios, alucinaciones europeas sobre su viabilidad

social, han sido constantes. Estas olas utópicas resultarían sendos fracasos de occidentalización o civilización al modo europeo. No sólo mostraron la no pertinencia de la implantación de modelos sociales sino que agudizaron su complejidad.Por ello, este proyecto SOLAR, como espacio de investigación filosófica, como un ejercicio de lucidez, como un testamento gozoso y vitalista, como una vigilia sin conmiseración contra la mediocridad y la corrupción (desde lo moral hasta lo epistémico), como una atrevida incisión en la memoria.

Finalmente, no quiero dejar de agradecer la cordial confianza depositada en este filosofar desde nuestra historia y en español: a Ricardo Ramón y Luis Posada del Centro Cultural de España en Lima, que ennoblecen la gestión cultural con profesionalismo y acierto; a Pepe Dextre de la Universidad Científica del Sur, que sin dudarlo confirmó su cariño hacia proyectos humanistas y permite repensar con optimismo nuestro país; y a Fito Luján y Percy Encinas, entrañables cómplices de utopías y de quehaceres dialógicos. Y mi mayor agradecimiento a la Fundación Ford, bajo cuyo apoyo sostengo mis actuales preocupaciones académicas.

Rubén Quiroz Ávila

Madrid, primavera, 2006 -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 3 Núm. 3 (3)Estamos en el tercer número y seguimos postulando la reflexión sobre la filosofía peruana y su coexistencia con otras perspectivas. En un país como el nuestro, el ejercicio filosófico debería ser más que una mera retahíla de repeticiones sobre las corrientes filosóficas en boga a nivel mundial. No se trata de mantener una hermenéutica gongorista e inútil de los clásicos, sino proponer una nueva o nuevas perspectivas de filosofar desde un contexto que involucre claramente lo peruano. Ello implica reconocernos en la tradición de nuestros pensadores y sus reconfiguraciones filosóficas en el Perú. Más allá de su posible aporte al canon, se trata de investigar los procesos de recepción y reelaboración del pensamiento. No para tener como objetivo final una escolástica fenomenológica, ni menos aún modos de banalización libresca, cuyo aporte al contexto global es nulo. Las borgianadas pueden ser divertidas, pero terminan por ser frívolas y profundamente anatópicas.

¿Qué nuevos aportes pueden ofrecer los filósofos peruanos a los estudios sobre el pensamiento de Aristóteles, Platón, Husserl, Habermas, Rawls? ¿Tienen algo nuevo qué decir sobre, por ejemplo, Nietzsche? ¿Aportaría algo novedoso una tesis, digamos, sobre Kant? ¿Dirán algo interesante sobre,

insisto, Hegel? ¿No constituye un acto de soberbia y ceguera intelectual que se asuman además como interlocutores mundiales y hasta tengan sus asociaciones académicas para continuar su sofisticada verborrea? Un poco de modestia no les vendría mal. Ser divulgador de estos filósofos para asegurar

se así un puesto académico significa por fuerza obviar la genealogía y los procesos del pensamiento peruano, lo que en las actuales circunstancias resulta inmoral. No se puede seguir filosofando en estas tierras sin incidir en ella, sin tener cursos sistemáticos sobre filosofía peruana y latinoamericana; es, en resumen, predicar Tolerancia, y no practicarla.Por ello, SOLAR es un proyecto que opta abiertamente por la confluencia y el diálogo de los diversos discursos filosóficos desde una perspectiva peruana, lo decimos sin temor al enredo patronímico. Filosofía que es por ello filosofía sin más. Los grandes temas se piensan y se proponen aquí desde la peruanidad. Peruanicemos la filosofía.

¿Patrioterismo? ¿Reduccionismo epistemológico? No, señores lectores, más bien serenidad y simple realismo; también diálogo, mucho diálogo que es el inicio para un reconocimiento de nos-otros. Una cultura dialógica se construye desde donde se asienta, sobre la base de una red (aún fuertemente

inarticulada, por cierto) de instituciones nacionales desde las cuales se difunda la filosofía. En principio, nuestros primeros receptores son peruanos, es decir, nosotros mismos. Ello implica plantear el debate incorporando universos lingüísticos dejados de lado por la hegemonía eurocéntrica. Discutir en otras lenguas equivale a incrementar aún más las posibilidades de fortalecer una comunidad inclusiva. Para llevarlo a la práctica, junto con otras propuestas, desde el próximo número incluiremos el quechua como lengua de filosofar.Este número de SOLAR contiene trabajos orientados en las líneas arriba esbozadas. Lo iniciamos con un acucioso ensayo de Víctor Hugo Martel sobre el probabilismo, uno de los tópicos que ha sido poco investigado, una relectura de algunas tesis escolásticas, pero con influencia en la filosofía peruana y en las diversas interpretaciones sobre nuestro país. El cubano Raúl Fornet-Betancourt, uno de los más importantes difusores de filosofía latinoamericana e interculturalidad, quien además alguna vez vivió en Perú, analiza la importancia y la necesidad de incluir el reconocimiento intercultural como un eje del filosofar en América latina. El español Antolín Sánchez Cuervo, miembro del prestigioso Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, recurre a un tema caro en la historia de nuestras ideas: la

presencia de Ortega y la espléndida filósofa, amiga de Lezama, María Zambrano, trabajo que nos ofrece indicios para acercarnos y rastrear en la filosofía hecha por mujeres en el Perú.Edgar Montiel, filósofo peruano y funcionario de la UNESCO, reflexiona sobre la fundación de las repúblicas americanas a propósito del bicentenario de la independencia pronto a celebrarse, para lo cual se están preparando ejercicios colectivos de reflexión. Mauricio Beuchot, notable investigador de la Universidad Autónoma de México, nos presenta su visión de la hermenéutica, al que denomina hermenéutica analógica y hace su introducción en el debate peruano, además, nos permite mostrar un punto de vista anclado en el reposicionamiento de la filosofía desde la supuesta periferia. Fermín del Pino, un conocido peruanista español, señala los estereotipos peruano-hispanos haciendo un contrapunto con su propio proceso de acercamiento a las matrices discursivas de interpretación de nuestra complejidad.

Con el Buzón de Sócrates (entiéndase la sutileza) iniciamos otro modo de acercamiento a los filósofos peruanos, publicaremos las cartas y notas que nos ayuden a trazar un diagrama de sus procesos internos. En este caso, gracias a la enorme gentileza de la señora Helene de Salazar y el apoyo de

Edmundo Roque, publicamos una serie de textos enviados a Augusto Salazar Bondy, uno de nuestros más importantes pensadores del siglo XX. Notarán la profunda admiración y el respeto de muchos personajes. Verán desfilar a José Gaos, Quine, Frondizi, Zea o la exquisita carta de Gred Ibscher y otros importantísimos intelectuales. Hay un manifiesto firmado contra la Guerra de Vietnam firmado por Salazar, Vargas Llosa, Cortázar, Carpentier que demuestra la visión ideológica ante el belicoso accionar norteamericano.En Memorias de Sophia, reeditamos la controversial tesis de Clemente Palma: El porvenir de las razas en el Perú (1897). Texto mencionado y aludido peropocas veces leído. Ponemos ante ustedes un ejercicio de justificación de la exclusión a través del racismo, lleno de aparatos positivistas y armado con el

tópico naturalista peruano. Este documento es imprescindible para los estudios culturales contemporáneos y permitió a Palma graduarse como Bachiller en la Universidad de San Marcos. En traducción de David Villena, y por una gentileza de Hilary Putnam, tenemos un texto inédito en castellano donde reflexiona sobre la relación de la epistemología y sus filósofos. Putman es un referente imprescindible de otra forma, alterna y provocadora, de concebir la filosofía contemporánea.Abrimos otra sección nueva, apelando al verso vallejiano: Considerando en frío, aquí publicaremos documentos inéditos de filósofos peruanos y latinoamericanos que estaban en algún lugar de bibliotecas personales o públicas, y como corresponde al filosofar, se les saca a la luz para su debate. Ahora presentamos un texto de 1953 de Augusto Salazar Bondy, hallado entre sus papeles, leído en la Alianza Francesa de Lima, sobre Camus. Salazar, conocedor del drama existencial moderno, analiza fríamente las premisas sobre las cuales se interpreta la condición humana. En la sección Cardo y ceniza, hallarán comentarios e interrogantes sobre libros publicados últimamente, más que reseñas son incisiones lúcidas y vitales sobre los textos. Ello propone un modo de acercarse a la lectura académica y con el espacio suficiente para lidiar las ideas, de eso se trata, de debatir, rebatir, charlar, filosofar. Sino los libros nacen muertos y a nuestra filosofía le hace falta diálogo constante, entresijos incansables. Así es también como se forma una comunidad filosófica.

Entre las Notas, presentamos una crónica sobre el encuentro Hispano

peruano realizado el 2007 en la Universidad Complutense de Madrid y que

trajo a debate temas latentes y con proyección sobre nuestros estados de la

cuestión.Como siempre, el agradecimiento solariego se hace extensivo a los que nos ayudan constantemente en el proyecto de SOLAR y los que creen y trabajan en él.

Rubén Quiroz Ávila

Madrid, verano 2007 -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 4 Núm. 4 (4)Nuestra historia filosófica está relacionada directamente con nuestra historia social y las tensiones que en ella se originan. La filosofía no es un ejercicio que deje de lado las preocupaciones vitales y la misma existencia colectiva. La filosofía hecha desde nuestros parámetros culturales está comprometida con la convivencia, con la dinámica sociocultural que diseña nuestros conflictos y visiones, con sus proyecciones e impacto en los ámbitos donde la desigualdad económica persiste. La inequidad social es una escenografía terrible para aquellos que ejercen profesionalmente la filosofía y esto tiene que ser considerado por los que estamos involucrados en ese padecimiento. Las entelequias y ficciones del filosofar dejan de ser legítimas si desprecian otras maneras de concebir el filosofar. En esta etapa del desarrollo de nuestra comunidad ya hemos entendido que las estrategias del conocimiento no son universales ni prescriptivas, y por lo tanto responden a interpretaciones varias y no privilegiadas.

En ese sentido en el presente número se analizan nuestros procesos de independencia americana, a propósito de los inicios de su celebración. También desde el registro de la filosofía peruana sendos estudios nos señalan algunas incisiones que perfilan mejor nuestra historia acontecida. Publicamos la tesis de Esther Festini, brillante filósofa de la educación peruana, que a comienzos del siglo XX, planteó un derrotero interesante que aún no ha sido valorado a plenitud.

Unos textos inéditos de Augusto Salazar Bondy encontrados en sus archivos nos muestran las cavilaciones de un personaje de cuyo pensamiento hay que seguir aprendiendo, un autor con quien deberíamos seguir dialogando. Las estupendas reseñas no hacen sino confirmar el reconocimiento de una comunidad filosófica cuya existencia es ahora indiscutible.

Muchas gracias a las personas e instituciones cuyo nombre es imprescindible anotar: José Carlos Dextre y Agustín Iza de la Universidad Científica del Sur, Ricardo Ramón del Centro Cultural de España.

Rubén Quiroz Ávila

Puerto del Callao, 2008 -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 5 Núm. 5 (5)La reflexión filosófica sigue siendo una manera de ejercer nuestra autonomía como individuos insertos inevitablemente en un modelo cultural que es vehemente, contradictorio y que contiene aún elementos intactos de sujeción discursiva. No pensamos en el aire sino relacionados y comprometidos con formas de convivencia yuxtapuestas y muchas veces antagónicas. Pensar desde el Perú tiene su propio horizonte de sentido, ergo, una agenda de pensamiento que nos corresponde presentar.

Nuestro canon filosófico debe responder a nuestras hojas de ruta culturales, al fin y al cabo confecciones de historia que procuran incluir cada vez más esferas que ayuden a una mayor comprensión de nosotros mismos. Es por eso que relatar los procesos en los que estamos inmersos requiere atender a los instrumentos teóricos y metodológicos que hagan posible la detección de un escenario conceptual mayor. Para ello es clave atender las experiencias discursivas hechas como sujetos culturales copartícipes

y realmente protagónicos. Ello nos procurará mayores elementos de las proyecciones y actividades a las que se ha sometido históricamente nuestra comunidad nacional.Por ello, SOLAR desarrolla proyectos de investigación que intentan rastrear las tendencias de la discusión filosófica peruana, catalogándolas, sistematizándolas, creando condiciones para configurar una serie de

prácticas dialógicas relevantes y permanentes. Proponemos una plataforma de vínculos mínimos entre nuestra comunidad, aun fragmentada, que apenas dialoga entre sí, y que cuando lo hace es de manera azarosa o, ciertamente, de modo veces inexistente. Además, en nuestro país persiste una concepción

jerárquica del logos, es decir, hay grupos de poder cultural que suponen que son sujetos privilegiados y se han apropiado del conocimiento. Lo que ellos producen, al tener también hegemonía económica e institucional, se entiende per se como lo único aceptado epistemológicamente. Excluyen toda

propuesta que no salga de su círculo de poder. También periferizan bajo un consenso tácito de colonialidad, autovalidándose con su asociación por la supremacía del saber. Es decir, reproducen en el país representaciones de predominio y exclusión. Esta razón monopólica está instalada en algunas universidades; desde allí operan por el control del corpus de reflexión filosófica.Sin embargo, el nivel de investigación hasta ahora adquirido respecto a nuestra fabricación filosófica ofrece indicios razonables y persuasivos de un nuevo y saludable corpus de filosofía peruana. A eso apunta el presente número de nuestra revista. El debate así territorializado despliega un conjunto de exploraciones e incisiones sobre una zona que se reordena y es contraria a la homogenización de pensamiento.

Finalmente, es imprescindible agradecer a Juan Sánchez y Carlos Lomparte, representantes del Centro Cultural de España en Lima, y con ellos a la Agencia Española de Cooperación Internacional. También a la Universidad Científica del Sur, a su Presidente José Carlos Dextre y al Rector Agustín Iza.

Rubén Quiroz Ávila

Puerto del Callao -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 6 Núm. 6 (6)La filosofía peruana y latinoamericana sigue dando muestras vitalidad. Esta ha sido desarrollada durante siglos, manifestando una matriz conceptual que reorienta sus propios horizontes y reflexiona sobre y desde el impacto de las ideas en su contexto histórico. Los aportes del dossier de filosofía argentina coordinado por la Dra. Adriana Arpini, de la Universidad de Cuyo, apuntan a ese campo del saber. Este material nos permite rastrear con atención el estado contemporáneo de los estudios en esta disciplina en un país cuyo ejercicio filosófico empieza en el siglo XIX con cierta solidez. A diferencia del Perú, con una genealogía filosófica que se remonta al siglo XVI, los colegas argentinos consideran fundacional

su etapa republicana. En todo caso, los textos presentados nos brindan un amplio panorama de las líneas de investigación de un centro importante de la filosofía latinoamericana, que en el presente muestrario son señaladas con pertinencia y profundidad.Ello también implica el reconocimiento de una comunidad filosófica dinámica y con aportes que han sido y son siempre sugerentes, por no hablar de su compromiso con Latinoamérica como horizonte de posibilidad. En ese sentido los artículos publicados describen con acuciosidad las tensiones discursivas y los derroteros que va tomando gran parte del filosofar argentino. Todo ello está relacionado con la colaboración de Alex Ibarra, quien desde los nacientes estudios de filosofía chilena presenta una plataforma análoga de debate teórico. Terminamos con un conjunto de reseñas bibliográficas que, creemos, incentivan la regularidad dialógica de nuestra colectividad intelectual.

Rubén Quiroz Ávila

Puerto del Callao, 2010 -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 7 Núm. 7 (7)La filosofía es, en tiempos más bien pródigos en tentaciones banales, un instrumento de lucidez, un modo de mantener la re flexión como ethos, como horizonte de vida. En un mundo cuya vocación mayor es el deshacer principios, de mercado libre de la moral, donde todo puede ser mercantilizado, un poder fáctico y teórico que brinda las mayores dificultades para aquello que sea espíritu crítico, es en esos momentos donde se pone a prueba la solidez de una comunidad que se resiste a claudicar. Los que nos dedicamos a la filosofía no como opción sino como decisión tanto a nivel profesional como modo de vida, encontramos en la investigación, en la publicación, en la difusión, en el diálogo académico, una necesaria manera de realización vital. El Perú, a pesar de los disfuerzos del poder hegemónico en mostrarnos un supuesto avance económico y social, y su tesón en crear un espejismo que intenta reemplazar la dura crudeza de la realidad nuestra. Les tengo una noticia: seguimos siendo pobres, paupérrimos en muchos sentidos, la corrupción, el racismo y la inmoralidad, como la antigua descripción gonzalespradiana tan bien acertó, nos sigue infectando como país. Cualquier supuesto macroeconómico de bienestar es falaz mientras oculte la tremenda podredumbre que pervive entre los peruanos. En ese sentido, a contracorriente, también hay que ofrendar nuestro reconocimiento a aquellos compatriotas que dan el pecho a esos embates nefastos. Así, filosofar en medio del culto a la holgazanería intelectual, es también un modo de resistencia vital.

En este número, de difícil parto, tenemos un dossier de filosofía peruana, bien acompañado por un par de artículos de colegas argentinos. Se le suma como colofón un dúo de buenas reseñas bibliográficas extendiendo el debate a la altura de una comunidad que se preste de tal.

Finalmente, quisiera agradecer a la Sociedad Garcilaso Inca de

la Vega, cuyo gentil patrocinio, hace que persistamos en seguir

dialogando.

Rubén Quiroz Ávila

Puerto del Callao, 2011. -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 8 Núm. 8 (8)La filosofía es una de las disciplinas que tiene como uno de sus ejes una preocupación por el contexto en la que se inscribe. Es decir, no solo teoriza sobre algún metarrelato poco o nada relacionado con los asuntos mundanos sino que tiene una focalización histórica que la obliga a debatir su propia legitimidad

siempre, su pertinencia en las circunstancias de la patria en que se desarrolla, su engarce con la realidad misma y sus problemáticas. Es por eso que filosofar desde América Latina supone esa angustia cultural, esa manera de interpelar también sus propios conflictos de convivencia. La complejidad de su propio historiar, la vocación epistémica así tiene un propio horizonte de debate y su comunidad tiene que responder a ello. Así se explica la persistencia de nuestro esfuerzo por dialogar desde un punto regional y desde una tradición filosófica que se reconoce a sí misma como interlocutor válido.Solar por ello insiste en plantear su propia historia de filosofía peruana y latinoamericana, tiene su propia tenacidad en ese enorme campo de batalla que son las luchas de las ideas. El triunfo de las ideologías imperiales, hegemónicas, convertidas en matrices naturales, no está exenta de las fisuras y los quiebres que se hace desde los focos de resistencia cultural. Filosofar desde nuestros países tiene la responsabilidad de buscar una autocomprensión de sus propias complejidades culturales, de sus demandas teóricas y de edificar epistemes de rebeldía constante, de establecer disonancias e interpelaciones como modo de vida. En el Perú la guerra aún es larga, no hemos quebrado todavía el modelo metropolitano (eurocéntrico/angloamericano) que ha hecho de su epistemología el paradigma y el patrón de poder del pensamiento, organizando en torno a ello el propio estatus filosófico global.

Sin embargo, todos estos años de bregar desde estas orillas de extremo Occidente nos han mostrado que la lucha está dando sus frutos, visibilizando nuestras temáticas, reconociéndonos como colectividad que ofrece su propia historia y la cuenta. Es sobre eso que trata este número, como siempre.

Rubén Quiroz Avila

Director

Invierno, París 2013. -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 9 Núm. 9 (9)Nuestra comunidad filosófica latinoamericana tiene varias agendas pendientes. Una de ellas, es historiar sus propios procesos de reflexión y que puedan ser muestrarios válidos de sus complejas deliberaciones. Para ello tiene que aceptarse previamente, y sin pudor, la legitimidad de su tradición y las diferentes matrices culturales que la componen. De ese modo, tejer el firmamento de la historia de la filosofía latinoamericana podrá conjeturar escenarios mayores de debate. Así, ese tejido, como un enorme y antiguo telar de la cultura Paracas, está hilándose aun que lenta pero de manera persistente.

Es así como entendemos que nuestro proyecto Solar forma parte de ese equipo de latinoamericanistas que, con sus resultados en sus respectivos países, en sus instituciones, en sus circuitos de discusiones, en sus reuniones, en sus encuentros constantes, en sus hallazgos intelectuales, en sus alianzas, en sus batallas ideológicas, tienen esa vitalidad de aquellos que intuyen que solo el trabajo inquebrantable, solidario, tenaz y colectivo tendrán efectos eficaces y tangibles en el repertorio latinoamericanista.

Este número, que ustedes lectores gentiles, tendrán a su disposición es una manera de aproximarse al programa latinoamericanista del cual participamos.

Rubén Quiroz Avila

Director

París, 201 -

Revista de Filosofía Iberoamericana

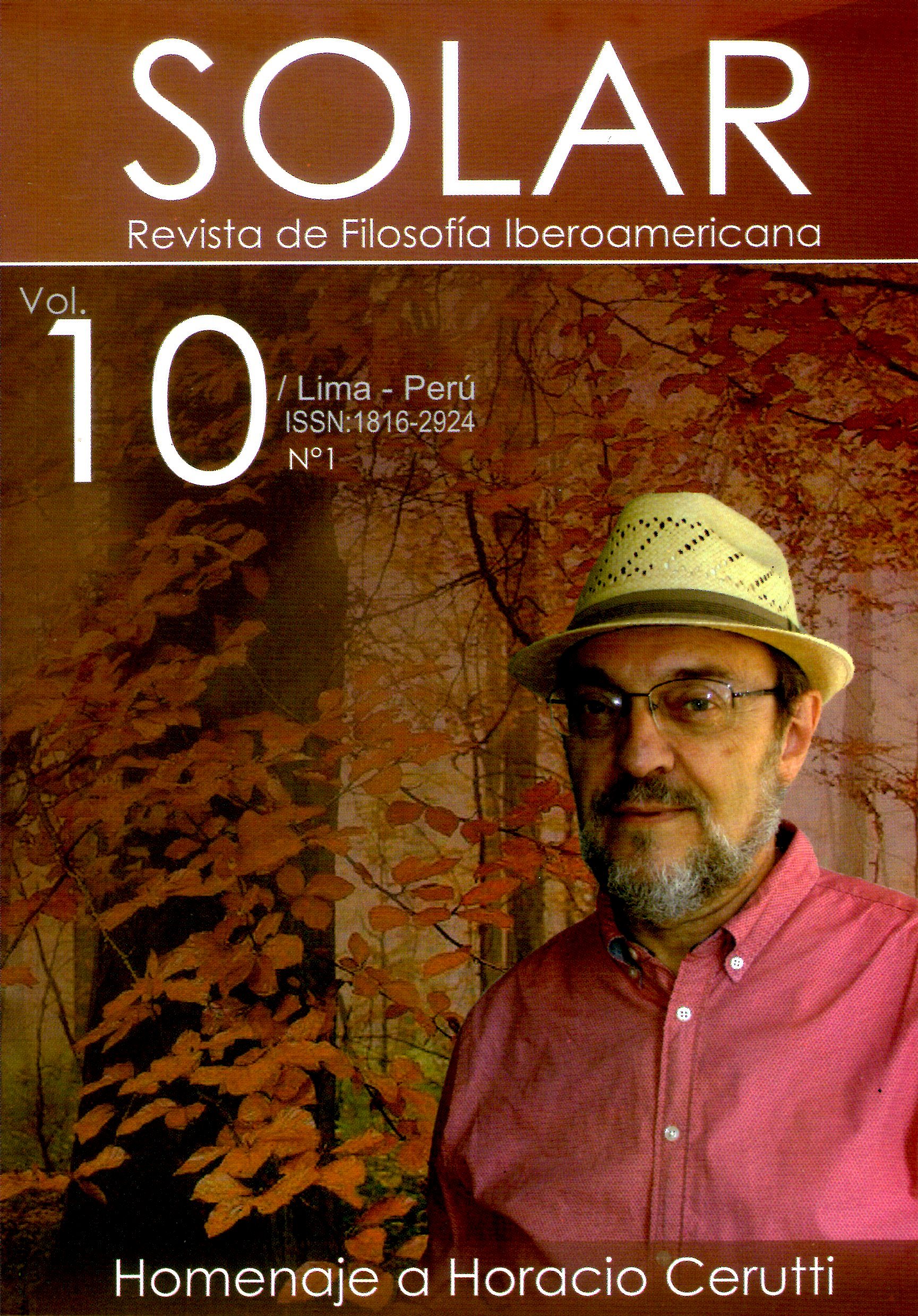

Vol. 10 Núm. 1 (10)Diez años del proyecto. Una década transcurrida desde que tejimos esta ruta filosófica. Y cada año ha sido un ejercicio de amor al filosofar pero también de necesarias implicaciones sociales. Subrayo que ejercer la filosofía como modo de vida en Perú tiene tantos riesgos como toda disciplina humanística. No siempre es fácil, claro. Los que hemos persistido en el propósito de Solar, ahora, cada vez más, insistimos en el trabajo colectivo y, por supuesto, en la visibilización de toda la compleja maraña de nuestra historia y memoria filosófica. Como toda historia de proyectos conjuntos tiene tanto sus aliados como sus correspondientes detractores. Pero la persistencia de nuestra filosofía, con todas sus aristas, corresponde a un ethos y una responsabilidad cultural que asumimos como programa vital. Ningún tipo de reflexión puede despreciar las circunstancias sociales e históricas en la que se inscribe. No se filosofa en el vacío. No hay epojés, iluminaciones, llamados del Ser que se despliega o gimnasias lingüísticas a develar, solo un persistente y disciplinado esfuerzo por establecer, con humildad y respeto, una comunidad dialógica donde pensar conjuntamente es un escenario tan hermoso como real.

Han pasado diez años desde que iniciamos y elegimos esta forma de vida. Diez años, paisanos míos.

En ese ejercicio colectivo de afecto, dedicamos la sección principal para homenajear al maestro, colega y amigo, Horacio Cerutti Guldberg, cuya presencia inquebrantable, cariñosa, cortés, en la biografía de Solar, ha sido clave para su constancia y el reconocimiento de un universo que dialoga sin remilgos. Horacio,

querido nuestro, va este conjunto de consideraciones que con Victor Hugo Lozada, se ha tramado para vos.De este modo, lectores de toda esta década, iniciamos una segunda etapa de nuestra revista.

Rubén Quiroz Avila

Director

Lima, la terrible, 2014. -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 10 Núm. 2 (10)La filosofía latinoamericana tiene una notable carta de ciudadanía y maneja diversas esferas de discusión con sus propias agendas y comunidades. Es decir, no es un conjunto estandarizado de pensadores con pensamiento único. Más bien conviven diversas negociaciones conceptuales con sus múltiples rutas de

reflexión. De ese modo la discusión latinoamericana y latinoamericanistas tienen un abanico sugerente de disputas y tradiciones que dialogan con sus respectivos universos discursivos. Es esa áspera heterogeneidad que convive y persiste por su propia complejidad. Este número no es ajeno a ello y más bien incorpora la tradición española de la cual también cruza explicaciones con la propia comunidad

de filosofía latinoamericana.

Tenemos muchos años trabajando nuestra agenda desde nuestro locus peruano (más que periferia nos consideramos centro de producción intelectual), y nuestro proyecto de filosofar tiene las aristas y vértices que van tejiendo esa memoria filosófica que nos impulsa a seguir pensando colectivamente.

Así, los textos que a continuación leerán responden a provocar esas tensiones del discurso, a la elaboración de debates y sus diversas maneras de aproximación. La mesa latinoamericana de nuevo está servida.

Rubén Quiroz Avila

Lima, la caótica mega-urbe. -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 11 Núm. 2 (11)Latinoamérica como conjunto de diversas matrices culturales no necesariamente comparte una misma agenda. Es más, ese mosaico de diversidades justamente enriquece su propia dinámica como región. Por ello, considerar, bajo esa atmósfera de pluralidades, las líneas que la conforman, nos ayudaría a ir entendiendo todo ese periplo múltiple. Este número lo dedicamos principalmente a mostrar el panorama de la filosofía chilena. Este país, de poderosa raigambre republicana, como notarán en los trabajos respectivos, tiene un futuro sugerente y con cada vez mayor activismo en sus quehaceres filosóficos.

Alex Ibarra, nuestro colega, se ha encargado de organizar e invitar este fresco de nuestros amigos del Sur. La vinculación con los filósofos chilenos es de vieja data para los peruanos. Y, durante toda la etapa decimonónica hubo varios tipos de vínculos a pesar de la Guerra del Pacífico. El siglo XX no estuvo exento de las redes intelectuales sin embargo en las últimas décadas, por factores externos a los intereses académicos, no se agudizaron los encuentros. La etapa post-Haya y sus veredictos asumidos por ambos países, han facilitado los canales de comunicación y mostrado esa permanente relación fraternal de sus comunidades académicas. Es por ello que es un hito saludable este dossier de filosofía chilena. La

introducción planteada por Ibarra devela las dimensiones sobre la cual se está asentando la discusión. Además, para todos aquellos interesados en saber el estatus actual de nuestros amigos chilenos, esta perspectiva emprendida es precisa para tener claridad sobre lo que está sucediendo.

Servida la mesa filosófica latinoamericana.

Rubén Quiroz Avila

Puerto del Callao, 2015 -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 13 Núm. 1 (13)La filosofía latinoamericana goza de buena salud. Es decir, hay diversas agendas y múltiples tensiones discursivas que dan una idea de la riqueza intelectual que dinamiza el debate. Con ello, las rutas de trabajo adquieren un escenario sugerente para nuestro filosofar. Hay una normalización reflexiva en los circuitos tanto académicos como la aparición de nuevos espacios de diálogo que van más allá. Ello

significa que el horizonte de diálogo se amplifica y permite también su profundización.

En el presente número, Gonzalo Díaz, desde algunas lecturas sobre el concepto de ideología, investiga a través de un estudio de caso, los sistemas de poder que hay en los cuentos orales ecuatorianos. Fanon

es un referente para varias líneas anticoloniales y su presencia teórica es analizada por Víctor Hugo Pacheco que lo relaciona con las sociologías críticas. El filósofo boliviano Juan José Bautista es revisado por Jesús Ayala como un crítico importante de la modernidad, para ello se detiene en repensar los conceptos de Pachakuti, Pachamama, Nayajá y Suma Qamaña. Alberto Valdivia trabaja desde las categorías trasatlánticas el enfrentamiento entre dos tipos de epistemes que están en permanente conflicto, así Guamán Poma, Augusto Salazar Bondy, Mignolo son vinculados a una tradición contestaría latinoamericanista.

José Joaquín de Mora es visto por Rafael Cerpa, focalizándose en sus Cursos de lógica y ética según la Escuela de Edimburgo, bajo las claves decimonónicas. Hugo Busso plantea una lectura en lo que define como una dimensión crítica de la filosofía latinoamericana. Finalmente, unas excelentes reseñas configuran relecturas críticas sobre la producción última.

Rubén Quiroz Avila

Director -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 14 Núm. 1 (14)Después de trece años en el proyecto latinoamericanista, seguimos. Esta vez presentando un dossier de la filosofía en Ecuador, cuyo responsable de la coordinación e invitación es Joel Rojas, miembro del consejo editor. Los textos muestran un dinamismo constante de una tradición que se está haciendo tanto con esfuerzo como con disciplina. La historia de nuestras ideas muchas veces se ha contado de manera fragmentaria. Sin embargo, nuestro universo discursivo en la región responde a diversas matrices culturales. No existe América Latina como un bloque homogéneo ni estandarizado. Justamente en su diversidad está su fortaleza. Pero esa diversidad hay que reconocerlo, mostrarlo, señalarlo, discutirlo. Los modelos autoritarios tienden a aplastar a los discursos que los discuten e impugnan. He ahí el poder de toda fisura teórica, de todo discurso marginalizado por su poder cuestionador, de toda osadía.

En este precioso número de nuestra revista tendremos mucho de ello. Además de señalar las aristas y los debates de filosofía ecuatoriana, está acompañada de un par de artículos estupendos sobre nuestros asuntos latinoamericanos. Claro, un par de minuciosas reseñas, completa el banquete.

Rubén Quiroz Avila

Director -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 14 Núm. 2 (14)¿HACIA DÓNDE VA LA FILOSOFÍA

LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA?

¿Existe filosofía después de Dussel? ¿Nuestros santos patronos de la filosofía latinoamericana tienen futuro? Más allá del necesario reconocimiento de nuestros mayores filósofos latinoamericanos está también pensar hacia dónde va la filosofía nuestra. Sabemos del inmenso esfuerzo por que la filosofía hecho, gestionada, difundida en la región sea valorada y considerada como interlocutora válida para todo tipo de negociaciones discursivas. Eso aún está en camino. Es evidente que se ha tenido que quebrar varios prejuicios para lograr un posicionamiento adecuado y capaz de plantear su propia agenda intelectual. De ese modo, hemos ido disolviendo los patrones de lectura eurocéntricos y poco críticos. Incluso, aquello que implicaba un quiebre de las metodologías de aprehensión del discurrir conceptual. Esto significa que se ha desarrollado mucho en romper los síndromes coloniales, aunque todavía no es suficiente. Existen sectores académicos que controlan y diseñan los sistemas de creencias. Incluso aupados por modelos aparentemente progresistas. Nada hay más eurocéntrico (entendida como un concepto imperial) que anhelar la modernidad europea. Eso incluye el copamiento de los departamentos

universitarios en Estados Unidos, con fuentes de financiamiento elefantiásicas, que se convierten en centros de poder y trazan la hermenéutica vencedora. Es decir, mantenernos siempre como objetos de estudio.

Sin embargo, los pasos dados a la fecha puedan dar fe de resultados importantes. Nuestros debates han originado corpus textuales claves y que se han interiorizado en las diversas dimensiones académicas. Es verdad que es apenas el comienzo. Estamos saliendo con incansable esfuerzo de nuestras ataduras conceptuales, de nuestros complejos reflexivos, de nuestro temeroso inicio como comunidad filosófica.Es por eso que se requiere debatir hacia dónde va nuestro filosofar. Qué sigue después de Aníbal Quijano, de Enrique Dussel de Augusto Salazar Bondy, de Arturo Roig, de Francisco Miró Quesada. Esos maestros han puesto su cuota, su energía apreciable. Va para esos maestros la gratitud. Pero más allá de ese noble sentimiento qué más hacemos. Latinoamérica sigue un continente de inmensas desigualdades, de inequidades crueles, con hegemonía de gobiernos corruptos. La pobreza sigue extendiéndose. Entonces ¿cuál es el camino del filósofo latinoamericano? ¿Qué agenda es la que debemos enarbolar?

Es posible que necesitemos debates sobre la urgencia de pensar también la cotidianeidad, las escenas de la calle, los asuntos familiares, la vida íntima desde la óptica latinoamericanista. Quisiéramos una filosofía popular, cercana, que vincule los problemas cotidianos, que nos hable desde y con nosotros.Rubén Quiroz Avila

Director -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 15 Núm. 1 (15)POR UNA FILOSOFÍA DE LOS QUE DEBEN HABLAR

El maestro del cuento peruano, Julio Ramón Ribeyro, hizo un ejercicio narrativo magistral cuando escribió “la palabra del mudo”. La mudez era provocada por aquellos que se irrogaban el derecho exclusivo

de hablar, de decir. Con ello excluían sistemáticamente a todo aquello que no se les pareciera: varones, blancos, criollos, letrados, europeos, cristianos. Es decir, un modelo de acallar y silenciar todas las voces disonantes, cuestionadoras, diferentes. Ello se agudizaba cuando los grupos subalternizados permanecían fuera de la historia tanto por la cadena de sojuzgamiento como por haber fabricado una epistemología del miedo. Entonces, una historia de la filosofía que no consideraba a las voces disímiles pareciera ser incompleta. Pero, ni siquiera podíamos saber que la historia era incompleta a propósito. Cuando más enterradas están las voces sublevadas, mejor para el canon. El modelamiento de la colonización trajo una normalización de la percepción marginal: racista, clasista, opresora, victoriosa en su centralismo y, por supuesto, absolutamente avasalladora. Pero toda episteme totalitaria tiene también sus grietas. Es allí donde se revierte el asunto y los mudos comenzamos a hablar.

De esa manera, una agenda para una filosofía nueva implica el reconocimiento de todo un universo de saberes que conviven, cohabitan en las múltiples culturas de las que estamos compuestos. Aceptando esa multiplicidad es que aparecen los interlocutores válidos que, además, tenemos nuestra propia legitimidad discursiva. Por ello las lecturas de las cosas que tienen los pensadores afro-latinoamericanos, indígenas, las filósofas latinoamericanas, son las sendas de ahora, que, sin más, deben recorrerse. El futuro es nuestro en tanto persistamos en seguir manifestando nuestra voz, nuestra forma de entender la realidad desde las regiones de las cuales provenimos. Y, sin dudarlo, mantenernos activamente en el cuestionamiento a todo paradigma hegemónico, como corresponde a nuestras propias posiciones y convicciones filosóficas.El futuro puede ser engañoso por las propias autoficciones que muchos momentos nos hacemos. A veces, asumimos románticas esperanzas de que todo va a cambiar y esperamos, casi enamorados del futuro, que no hay que hacer mucho. El universo no conspira a nuestro favor, más bien suele estar en nuestra contra. Por ello, cada número de esta revista de filosofía, apenas es un acto performático de rebeldía, de persistencia, pero es solo eso. No hay héroes, solo ciudadanos respondiendo a sus circunstancias.

Rubén Quiroz Ávila

Director

Puerto del Callao, 2019 -

Revista de Filosofía Iberoamericana

Vol. 15 Núm. 2 (15)¿EXISTE REALMENTE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA?

Puede parecer un pleonasmo. O más bien una pregunta ya absurda a estas alturas de lo avanzado. La ya vieja (y magnífica) disputa entre los maestros Augusto Salazar Bondy y Leopoldo Zea fueron el clímax de una manera de concebir el pensar desde Latinoamérica. Por supuesto, hay diferentes corrientes de interpretación sobre la agenda de la filosofía latinoamericana. Tal vez la más conocida sea la denominada filosofía de la liberación que aún tiene a varios de sus representantes vivos y en actividad. Pero también es momento de que las nuevas generaciones de filósofos hagan un balance y liquidación, como sostenía Luis Alberto Sánchez.Sin una revisión crítica de lo que ha sucedido a la fecha, es posible que pasemos a un estado acrítico, confortable o simplemente lleno de retórica incendiaria y maniquea. Es fácil pasar por revolucionario en estas tierras a punta de lecturas populistas, retórica barata y un poco de tendencia mesiánica. La tentación por ser un redentor es casi una característica de nuestros intelectuales. Esa vocación salvífica es prácticamente una tendencia marcada en la teorización. Claro, ante una evidente desigualdad social, cualquier discurso conmovedor por una lucha justiciera puede parecer inevitable. Es por ello que la filosofía debe estar atento a esos tipos de discursos mesiánicos.

Pero no solo con ese formato ideológico, sino también con los relatos encubridores de la inequidad social y más bien defensora de un neoliberalismo a ultranza. Todos los extremos deben ser enfrentados. Es decir, un filósofo en silencio puede ser cómplice de un sistema de cosas perverso. Claro, hay formas de parecer ajeno a una posición cuestionadora. Hay quienes buscan refugiarse en entrampamientos más bien cercanos a la filología. Comprensible académicamente y en el sentido más barroco. Pero cuestionable socialmente. Un filósofo latinoamericano ajeno a una reflexión sobre la vida, sobre las circunstancias, sobre lo que nos está sucediendo, debería repensar su propia vida en general. Es prácticamente inmoral ignorar la compleja situación social en las que estamos inmersos.

Entonces, la pregunta de a qué se dedica actualmente la filosofía latinoamericana requiere de una respuesta de la misma comunidad filosófica. Considero que está estancada. Que son las mismas ideas las que están circulando. Que es necesario implosionar parte de nuestra comodidad intelectual para que el ejercicio dialógico y de discusión permanente sea más bien una característica y no la excepción. Ya los maestros que idearon asuntos como el decolonialismo, la liberación, están en franca retirada. Están muriendo físicamente. Y siempre los discípulos nunca están a la altura. Las viudas intelectuales son de lo más reaccionario que hay. Eso no significa dejar de reconocer sus aportes valiosos y, en su momento, provocadores, acaso forzosos. Pero el horizonte no es muy alentador si fueran lo único que tenemos, en cualquiera de sus variantes.

Lo que sí es claro, en ese nubarrón académico, que es momento de que las nuevas hornadas de filósofos latinoamericanos planteen las agendas, que la salud del filosofar está prácticamente en sus manos y cerebros.

Rubén Quiroz Ávila

Director